红外热像科技在军民两方面都有应用,最开始起源于军用,逐渐转为民用。在民用中一般叫热像仪,主要用于研发或工业检测与设备维护中,在防火、夜视以及安防中也有广泛应用。

热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接收被测目标的红外辐射能量,并将能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度

一、分类

全球仅有美国、法国、以色列、中国等少数国家掌握非制冷红外探测器核心技术。红外探测器的设计、生产及研发涉及到材料、集成电路设计、制冷和封装等多个学科,技术难度很大。

红外探测器可以分为制冷型探测器和非制冷型探测器:制冷型红外探测器工作时需要利用制冷机将温度制冷到零下170到200度左右,而非制冷型红外探测器可在室温下工作,无需低温制冷。由于需要低温制冷工作,制冷型红外探测器应用场合受限。在军用领域,非制冷型红外探测器不仅能够取代部分制冷型应用,还能应用于诸多制冷型红外探测器受限的场合,比如单兵装备等。而在民用领域,非制冷型红外探测器更是有着广阔的应用前景。

红外探测器分类及特点分析

- | 非制冷型红外探测器 | 制冷型红外探测器 |

工作原理 | 利用红外辐射的热效应来检测红外辐射 | 基于敏感材料吸收红外辐射后产生的光电效应,探测单位吸收光子后发生电子状态的改变,从而引起内关电效应和外光电效应等光子效应 |

优点 | 体积小、可在室外温下工作 | 灵敏度高、探测距离远、响应速度快、性能稳定 |

缺点 | 灵敏度较低,观测距离较短,响应速度较慢 | 需在液氮低温环境工作,需家装制冷装置,设备消耗大、昂贵 |

应用场景 | 可以满足一般军事需求及大部分民用需求 | 主要应用于航天、舰船等高端领域 |

产品分类 | 侧辐射热计、热释电探测器、热点堆探测器、二极管型测器、热电容型探测器等,其中侧辐射热计。热释电探测器的研制和应用最为广泛 | 光导型探测器、光伏探测器、肖特基势垒探测器、量子陷探测器 |

数据来源:公开资料整理

二、应用领域

红外热成像仪最早运用在军事领域:红外热成像仪能在完全黑暗的环境下探测到物体,即使在有烟雾、粉尘的情况下也不需要可见光光源,因此可以全天候使用。红外热成像仪以被动的方式探测物体发出的红外辐射,比其他带光源的主动成像系统更具有隐蔽性。由于红外热成像具有隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等特点,所以被应用于军事侦察、监视和制导等方面,在武器装备中得到广泛应用。

红外成像在军用领域应用

陆地武器 | 应用 | 坦克、装甲车等军用车辆的夜视 |

功能特点 | 提高战场烟幕和夜间环境下的识别能力 | |

实例 | 海湾战争中仅美军第7团在地面战斗中使用的坦克中,至少有500辆配有热像仪作为夜视器材 | |

个人携带式武器装备 | 应用 | 反坦克个人携带式武器,单兵夜视装备 |

功能特点 | 反坦克个人携带式武器可实现发射后自主选择目标,单兵夜视装备可让士兵拥有全天候作战能力 | |

实例 | 美军在伊拉克战争中平均每个士兵拥有1.7具红外热成像仪产品 | |

飞行武器 | 应用 | 飞机和导弹武器 |

功能特点 | 用于侦查、监视、导航和地面目标攻击等,兼具昼夜作战能力和选择目标后的自动跟踪功能 | |

实例 | 在伊拉克战争中,美军的20多种固定翼飞机和直升机均装备了先进前视红外目标导引 | |

海军舰艇 | 应用 | 舰载红外成像可分为夜间识别和射击指挥两大系统,用于识别、跟踪低空导弹 |

功能特点 | 可以自动搜索、捕获和跟踪目标,并向控制台中心计算机提供目标方位和俯仰数据,从海面、岛屿和水平背景中将导弹识别出来 | |

实例 | 法国SMS搜索光电诡杆、美国德TISS热成像传感系统、以色列MSIS多传感器稳定组合系统、德国的MSP系统等均有先进舰载红外热成像产品 |

数据来源:公开资料整理

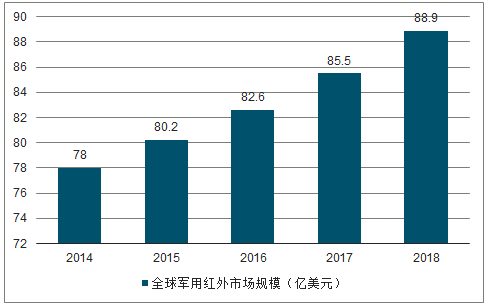

军用红外产品从上世纪70-80年代起就逐步应用于海陆空战场上,经过多年的技术迭代及产品换代,目前红外产品在美国、法国等发达国家军队的普及率较高,市场趋于稳定。同时,西方发达国家对于红外成像采取严格的技术封锁及产品禁运政策,也制约了全球军品市场规模的大幅增长。目前全球军用红外市场规模约为92.5亿美元,预计到2023年提升至108亿美元。

2014-2018年全球军用红外市场规模

数据来源:公开资料整理

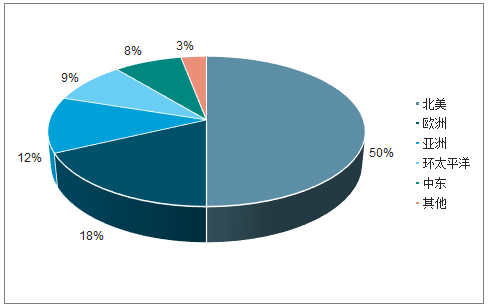

目前国际军用红外热成像仪市场主要被欧美发达国家企业主导占据。因各国保持高度军事敏感性,限制或禁止向国外出口,大部分市场集中在欧美地区。据调查统计,全球军用红外热成像仪系统市场中,北美占50%,欧洲占18%,亚洲地区目前市场份额占12%。

2018年全球军用红外热像仪区域占比

数据来源:公开资料整理

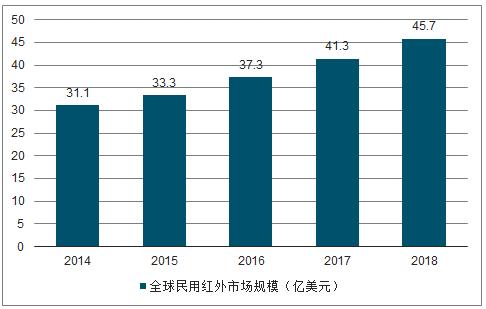

随着非制冷红外热成像技术的发展,以及新型封装技术带来的产品成本下降,红外热像仪在民用领域得到广泛的应用,电力、建筑、执法、消防、车载等新应用领域正在不断扩大。

目前全球民用红外市场规模约为50亿美元,非制冷民用红外市场规模为29亿美元,预计2024年将达到44亿美元。

2014-2018年全球民用红外市场规模

数据来源:公开资料整理

二、行业格局

我国从事红外成像探测器科研生产的单位可以分为科研院所和企业两部分。国内科研院所如上海技术物理研究所、中国电子科技集团公司第十一研究所和昆明物理研究所主要从事制冷光子型焦平面探测器技术开发,并不从事非制冷红外成像芯片技术开发。企业方面,国内从事非制冷红外技术产品研制、生产和经营的单位大部分研发能力弱,品牌影响力小,许多企业是国外产品的代理商或系统集成商,近5年我国非制冷红外焦平面探测器技术进步较大,拥有非制冷红外探测器自主研发生产能力的企业主要包括睿创微纳、高德红外、大立科技等。

国内外红外探测器行业主要企业

公司 | 产品 | 应用领域 |

FLIR | 非制冷红外探测器、机芯、整机和系统;制冷机芯、整机和系统 | 热成像、态势感知与安防领域,主要包括记载于地面监视、状态监控、导航、娱乐、生产工艺控制、搜索救援、禁毒、边境与海事巡逻、环境监控,以及化工、生物、放射、核能与易爆物威胁检测等 |

ULIS | 非制冷红外探测器 | 安防、测温、国防、户外休闲等传统领域,并致力于开拓智能建筑、道路安全级汽车辅助驾驶等新兴领域 |

高德红外 | 红外焦平面探测器、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、新型完整武器系统 | 国防安全、执法搜救、温度测量、热像视觉、辅助驾驶等 |

大立科技 | 非制冷红外焦平面探测器、红外热成像仪以及热成像技术为核心的光电系统和巡检机器人等 | 电力智能检测、石油石化、海洋海事、检验疫苗、森林防火、警用观察、轨道交通等 |

北方广微 | 非制冷红外探测器和机芯组件 | 军用装备、电力、石化、冶金、建筑、消防、公共安全级交通夜视等 |

睿创微纳 | 非制冷红外探测器、机芯及整机产品 | 工业测温、安防监控、汽车驾驶、可穿戴设备、医疗救援、物联网 |

数据来源:公开资料整理

三、行业发展趋势

1、技术创新向小像元间距、晶圆级封装、ASIC集成等方向发展

当前业内较多采用将晶圆切割为单个芯片后进行封装,随着晶圆级封装、3D封装的逐步成熟,未来可实现先整体封装后进行切割的封装工艺,新的封装工艺能够大大提高规模效应和生产效率,有效降低封装成本。近年个别厂商率先研发出采用ASIC芯片集成方式替代PCB电路板级元器件集成,显著减小了成像模组尺寸,降低了量产成本。未来,随着采用ASIC集成方式的产品量产,规模化效应凸显,更多的业内厂商将会采用此种技术。

2、新兴民用领域需求快速增长

国际市场上,新兴经济体的快速发展,红外热成像仪成为民用领域的重要消费市场,红外热成像仪可以应用于新兴经济体中基础设施建设、城市管理、工业生产、交通管控以及资源勘探的领域,需求广阔;在国内市场上,随着我国经济结构调整与经济持续增长,红外热成像仪将在工业现代化进程中发挥更大的作用,例如应用于现代化工业生产中的工业检测、生产制造管理、电气自动化等领域,以及未来城市建设中的城市监控、检验检疫、消防安保等领域。

3、“国产化”成为未来趋势

由于非制冷焦平面探测器在军事方面的诸多应用,美国对中国一直实行严格的禁运措施。美国厂商在中国大陆仅出售热成像仪整机,或者在分辨率、帧频等方面有限制条件的机芯组件。法国的探测器可以对中国出口,但实施最终用户许可制度,并且在高端产品严格限制。国内过去主要在高校等研究机构进行一些材料、传感器和读出电路技术相关研究,目前已经实现国产化批量供货,“国产化”成为未来的发展趋势。

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国红外热成像仪行业市场发展模式调研及投资趋势分析研究报告》

公众号

公众号

小程序

小程序

微信咨询

微信咨询

![2023年中国红外热成像仪市场供需及未来趋势分析:国产化成为主流,新兴民用领域需求快速增长[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/ff5315f651f3e124d0f5a156ac51655e46e5433f.png?x-oss-process=style/w320)

![2025年中国塑料吹膜机行业市场政策、产业链、发展现状、竞争格局及发展趋势:市场竞争较为激烈[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/b388a599ab8b82a70e79838a8b0d600efa11727f.png?x-oss-process=style/w320)

![2025年中国串番茄行业市场政策、产业链、发展现状、竞争格局及发展趋势研判:鲜食消费占比最大[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0408/54b870b64f647f1fc10474b02796382c9242dcfa.png?x-oss-process=style/w320)

![2025年中国数字化智能控制系统及设备行业发展现状、产业链结构及未来趋势研判:行业应用领域广泛,市场规模不断提升[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/d1363a7ee3953fc25ed09e0b79158acce9dc7c22.png?x-oss-process=style/w320)

![研判2025!中国网民网络视频行业产业链、市场规模及重点平台分析:网络视频行业市场规模持续攀升,内容多元化到技术赋能全面重塑视听生态[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0408/55d853aceb464ffcf6fad7c27bbd7795797b1b5a.png?x-oss-process=style/w320)

![研判2025!中国管道检测工程行业发展历程、市场规模及发展趋势分析:行业市场规模持续增长,技术创新推动智能化升级[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/ce25a2275c336b52d58303ed80fb7924b3fd1022.png?x-oss-process=style/w320)