与世界海洋强国相比,我国海上力量未来提升空间巨大,尤其水下反潜领域较为薄弱,落后于空军及水面舰船的发展。一方面,水下反潜是海军综合实力的重要部分。另一方面,其他国家意图窃取我国海域军事信息,2016年12月中国海军就在南海九段线附近海域捞到美国一艘无人水下潜航器(UUV),未来反潜领域亟待突破。

信息化建设,海洋发展重要前提,战略竞争核心领域。海洋信息化建设即对海洋进行探索研究,监测获取海洋信息和数据并进行分析模拟。当前,地球上海洋面积为3.61亿平方公里,但仅有不到5%为人类所了解。海洋信息化建设是开发利用海洋资源、发展海洋经济、实现海洋权益保护的奠基石,也是海洋战略竞争的关键领域。

海洋信息化建设意义重大

领域 | 内容 |

气候 | 了解海洋与气候之间的关系有助于提升农产品生产效率 |

生物 | 发现其他的生命形式 |

化学 | 探索与大陆环境不同的养分循环与化学反应过程 |

地质 | 加深对地球的了解、探索矿物资源 |

生态系统 | 了解海洋生态系统,实现海洋经济的可持续发展 |

军事 | 建立水下监视网络系统,保障海域国土安全 |

数据来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国海洋信息化行业市场深度调查及投资前景分析报告》

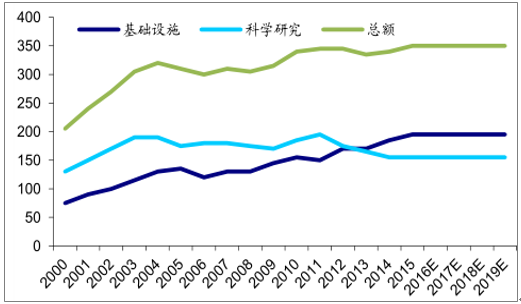

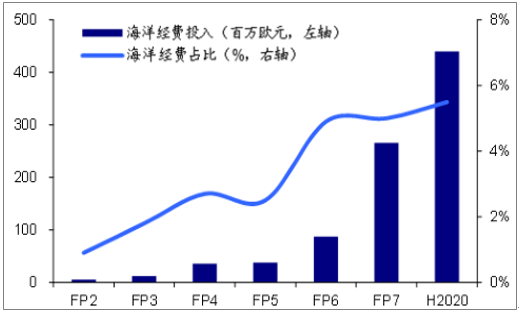

未来,只有占据信息优势的国家才能掌控海洋。当前,各国为加强海洋信息化建设,均在海洋探索研究领域出台相关政策计划并投入重金,以期在国际竞争中先发制人。以美国和欧洲(欧盟)为例,据美国国家科学基金会预算,未来5年保持每年3.5亿美元投入海洋研究。在欧盟研究框架计划中,海洋探索领域的投入占比不断增加,在2014和2015年海洋领域投入总额已经高达4.4亿欧元。

美国NSF海洋领域经费投入情况(百万美元)

数据来源:公开资料整理

欧盟FP计划海洋领域经费投入情况(百万欧元)

数据来源:公开资料整理

随着美国“网络中心战”概念的提出,未来的作战体系将是一个把分散部署在陆、海、空、天的各种侦察探测系统、指挥控制系统和打击武器系统有机联接起来的三位立体信息化作战体系。其中,水下信息化网络中心是一个必不可缺的环节。目前,各大海洋强国都在致力于打造一个集侦察、警戒、指控、通信、导航、定位、目标攻击等综合作战能力的水下信息化网络体系,从而确保己方能够在未来的海战中赢得先机。

通过建设海洋观测系统,监测获取海洋信息和数据并进行分析模拟,是探索海洋、掌握海域信息最基本的手段。当前,全球各国已建立了空天-海洋一体的实时观测系统。

海洋观测系统

领域 | 观测系统 |

空天 | 遥感观测的卫星、航空飞机和飞行器 |

地表 | 固定观测站、船载观测和浮标观测 |

水下 | 海底观测网、水下及水底观测的声呐观测和海底机器人观测 |

数据来源:公开资料整理

与其他的海面船只观测和卫星遥感观测相比,海底观测网具有诸多优势,能实现对海洋环境全天候、长期、连续、实时的自动观测,探测范围广阔、探测内容全面,应用涉及面多等,是21世纪海洋信息化建设最重要的途径。

海底观测各系统优缺点

观测系统 | 优缺点 |

海底观测网 | 不受海洋风浪等天气因素影响,解决了传统探测方式遇到的电源供应、大量信息实时传输、气象海况条件受限制等问题,能长期连续地对海底物理、化学、地质环境变化进行实时原位分析,实时监测海洋中的一举一动。 |

船载观测 | 受条件的限制,获取的数据是零零星星、不全面的,而且无法获取一些灾害性天气或恶劣海况下的关键数据,可能带来认识上的错觉和误会。 |

遥感卫星观测 | 主要观测对象仅限于地面与海面,缺乏深入穿透海洋的能力,探测数据精度低、范围小。 |

数据来源:公开资料整理

在海底铺设水下光电缆,沿光电缆设置多个海底观测模块,搭载相关仪器设备和传感器,构建网络上的一个个“节点”。其中,仪器设备和传感器采用以收集数据,光电缆则将数据传回岸上观测站,以便科研人员分析。

按总体结构,海底观测网可分为开放式和封闭式两类。总体上,开放式观测网较封闭式观测网,实现难度更大、技术风险和工程风险更高。

作为水下反潜系统的要组成,海底观测网能够实现对潜艇、潜航器等水下武器的监测、定位,可提供预警探测、指挥控制等综合信息传输服务;可对海洋军事情报和军事活动进行监听和侦察,确保国家权益不受侵犯。

以美国为例,20世纪90年代,美国海军就开始允许科学家利用水声监视系统(SOSUS)进行基础学科研究,包括进行海底火山爆发、海底地震、海底哺乳动物、大尺度海洋温度变化研究等,有力地推进了军用和民用海洋观测、试验和通信技术的进步。

20世纪80年代,逐步形成现代海底观测网络设计思想。20世纪90年代起,欧美各国开始开展建设海底观测网络。截至目前,世界海底观测网的发展经历了三个阶段:从结构简单、单一功能的单节点海底观测站到小规模观测网,再至大规模观测网。

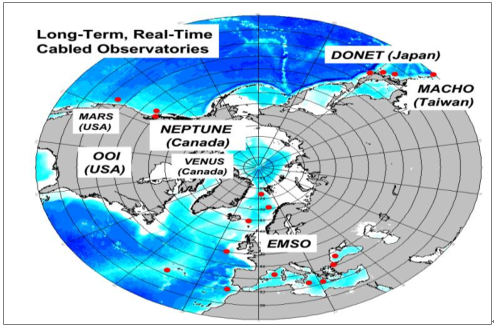

当前,世界主要发达国家,如美国、加拿大、日本等,为占据未来海洋经济和潜在战争的战略制高点,越来越重视海底观测网的建设,以海底观测网络为平台的国家竞争日益激烈。其中,以北美和欧洲的技术最为成熟,政府投入力度最大。

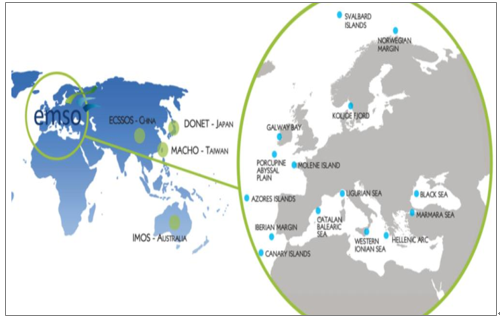

目前世界上已经初步建成或在建的较大规模观测网主要有:欧洲ESONET/EMSO、美国OOI、加拿大ONC(由VENUS与NEPTUNE组成)、日本DONET、及我国台湾MACHO等。其中,前三个项目用于海洋探索及多学科研究,DONET及MACHO项目则主要用以地震监测和海啸预警。

目前全球典型海底观测网位置分布

数据来源:公开资料整理

欧洲ESONET/EMSO项目由英法德等多国参与,于2008年开始筹划,是全球规模最大的海底观测网,海缆总长达5000km以上。项目一次性投入2.4亿欧元,每年运行维护费用3600万欧元。ESONET/EMSO由不同海域的区域网组成,各区域网有不同研究主题和支持国家,能够对海底和海水层的地球物理学、化学、生物化学、海洋学、生物学等进行长期观测。

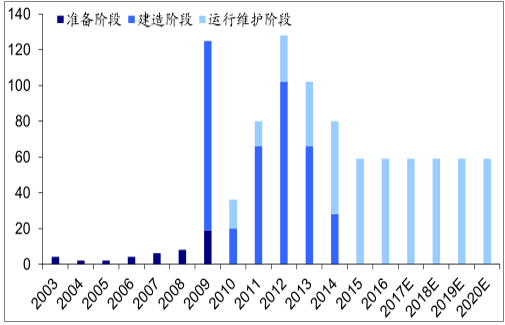

欧洲ESONET/EMSO观测网经费投入(百万欧元)

数据来源:公开资料整理

欧洲ESONET/EMSO区域网分布

数据来源:公开资料整理

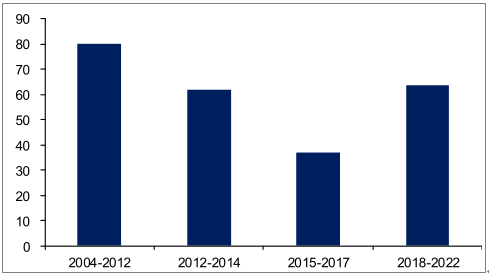

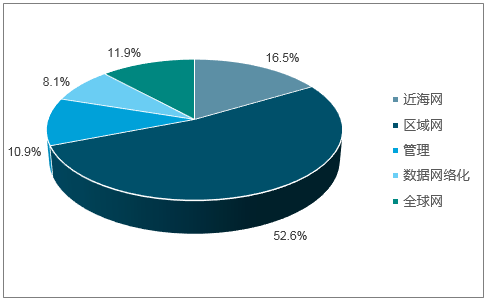

美国OOI观测网是目前技术最成熟的海底观测网,于2000年开始立项,海缆总长超过900km,项目一次性投入4.34亿欧元,每年运行维护费用5500万欧元。OOI观测网包括三个主要部分:1)全球网,2)近海网,3)区域网。其中,区域网由于靠近国土海岸线,对领海安全和权益保护、领海气候监测等非常重要,是重点建设项目,资金投入占比超过一半。目前,该项目已正式启动运行,通过连接互联网,即可实现对特定海洋全天候长期观测。

美国OOI海底观测网每年经费投入(百万美元)

数据来源:公开资料整理

美国OOI海底观测网的经费投入

数据来源:公开资料整理

海底观测网作为我国发展海洋经济、维护国家权益、迈向海洋强国的重要前提,是国家重要战略发展方向。早在2012年,政府发布的《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》中,就将海底观测网的建设放在16项优先安排的重大科技基础设施的首项。在《中国制造2025》中,明确重点发展海洋工程装备等10大领域,其中,海洋探测工程装备是海洋工程装备中最基础、最重大的一个领域。

海底观测产业链主要包括岸基站、接驳盒(分主、次接驳盒两种)、垂直观测仪器平台(包括垂直锚系、剖面仪)、各式传感器、水下机器人、移动观测平台(包括水下滑翔器、自主水下航行器及相应坞站等)以及将各个部分连接在一起的海底线缆。

海底观测网核心组件

组件 | 功能 |

岸基站(ShoreStation) | 为海底观测网络提供电能,并对海底观测网络进行监控、对观测仪器传输回来的数据进行实时汇总、处理的岸上研究场所。为了在海中远距离传输电能,一般采取高压直流输电,主干电缆电压在千伏量级(如2kV、10kV)甚至更高(>30kV)。 |

接驳盒 (JunctionBoxorNode) | 为能量和信号的处理、管理在海底提供一个集中站点;为海底观测网的安装布置提供一个机械和电子连接的简单界面和接口,可以借助水下机器人在海底接驳盒上直接进行热插拔,大大降低海底观测仪器连接成本。还可对主干缆的供电电压进行降压,适应各种不同仪器需要 |

垂直观测仪器平台(VerticalProfilerorMooring) | 各种观测仪器的垂直集成平台,可进行海底空间上连续的深度剖面测量,包括浅水剖面仪、可移动剖面仪等。一般每个接驳盒设置1个垂直观测仪器平台接口。 |

传感器(Sensor) | 对海底的环境、物理、化学、生物、地质等信号进行直接感应、 记录的装置,一般传感器均集成在不同用途的仪器中,分布在海底观测网体系的各个组成部分中,是海底观测网成功获取数据的基础。 |

移动观测平台(MobilePlatform) | 主要包括两种,一是水下滑翔器(Glider),还有一种是自主水下航行器(AutonomousUnderwaterVehicle,AUV)。在两种移动观测平台均集成多种传感器,实现对海底三维空间内长距离不间断移动监测,并且一般移动观测平台续航时间较长,运行期间可以通过连接在接驳盒上的坞站(DockingStation)进行自主充电和数据传输。 |

水下机器人(RemotelyOperatedVehicle,ROV) | 深海下代替人进行线缆布放、海底设备连接以及后续观测网部件维护和更换。 |

海底线缆(SubmarineCable) | 将海底观测网组成部件连接在一起,是观测网络中能量和信号的传输载体,一般采用的是电力光纤复合线缆。 |

数据来源:公开资料整理

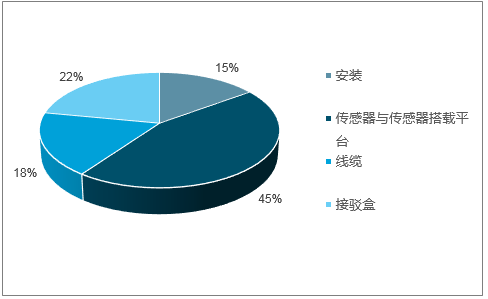

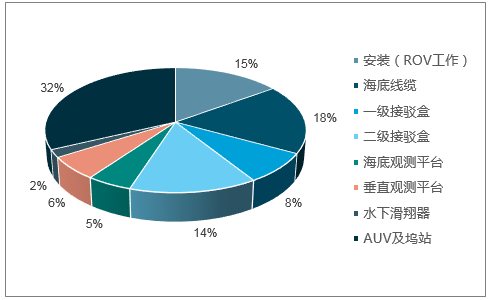

其中,传感器与传感器搭载平台是整个网络的核心,总价值占比45%左右。海底线缆是电力信号传输的载体,总价值占比约18%。在能量供给方面,岸基站不是价值重点,而作为海底变电、信息中继枢纽的接驳盒是价值主心骨,约占全网价值的22%。ROV用以在深海无人环境下进行仪器、线缆等安装,总价值占比约15%。后续每年运行维护方面,主要包括对线缆、海底接驳盒、传感器网络进行检查、维修和更换,占全网整体设备价值的20%左右。

海底观测网的价值构成(运行维护额外计算)

数据来源:公开资料整理

海底观测网的建设规模庞大,能充分带动相关产业发展。以欧盟ESONET/EMSO为例,整个项目涉及176家制造商,一次性投入2.4亿欧元。加拿大的NEPTUNE项目共使用了超过9000个传感器,850千米的海底线缆,一次性投入2.03亿美元。此外,由于工作环境特殊,海底观测产业也是典型的技术密集型产业,是国家综合技术能力的体现。

我们预计,海底观测网未来规划将从科学信息网发展至军用作战网。中期看,“国家来海底科学观测网”项目将在未来5年内带来超过20亿的市场空间。该项目投入规模与欧洲ESONET/EMSO项目最接近,以此测算项目建成后每年运行费用3.6亿元。长期看,考虑到我国采取积极防御的战略,军用海底观测网将主要用于防止敌方潜艇等从各方位入侵我国海域。且观测网络覆盖范围需由近岸向近海和中远海拓展,由水面向水下和海底延伸。这里我们保守参照我国1.8万公里的海岸线长度进行测算,据国际上各在大海底观测网设计,一般服役寿命在25年以上,按此寿命期限总体测算,未来我国海底观测网市场空间广阔,25年累计市场空间总额超2800亿元。

我国海底观测网长期市场空间价值结构(运行维护额外计算)

数据来源:公开资料整理

智研咨询 - 精品报告

智研咨询 - 精品报告

2025-2031年中国海洋信息化行业市场研究分析及投资战略研判报告

《2025-2031年中国海洋信息化行业市场研究分析及投资战略研判报告》共九章,包含中国海洋信息化标杆企业运营分析,2025-2031年中国海洋信息化投资分析,2025-2031年中国海洋信息化发展前景及趋势预测等内容。

公众号

公众号

小程序

小程序

微信咨询

微信咨询

![2025年中国医药合同销售外包(CSO)行业发展背景、产业链、发展现状、竞争格局及发展趋势研判:合规化CSO已成为药企降低销售成本、规避财税风险的核心选择[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0408/1ba88a0bac4b4a65439b806124f6fc0f4ab03cad.png?x-oss-process=style/w320)