血液净化治疗作为治疗尿毒症的一种方法,把患者的血液引流出体外, 通过利用不同技术原理制作的装置(血流透析器、血流灌流器、血流滤过器) 进行血液中溶质和水的传递,然后把净化以后的血液重新输入到人体内,起到治疗的作用。 目前,常用的血液净化方式包括血液透析、血液滤过、血液灌流等。 不同的血液净化方式对血液内毒素清除效果也存在不同。血液透析(HD) 是根据弥散的原理,可深入清除患者体内的水溶性小分子毒素(分子量<500Da), 对大、中分子毒素清除效果不佳;血液滤过(HF) 通过对流作用提高对中分子毒素(分子量 500-5000Da)的清除,从而提高终末期肾病患者的长期预后; 血液灌流(HP)通过疏松、多孔、比表面积大的吸附剂清除中、高分子物质(分子量>5000Da),血液透析器的表面积要小于其暴露于血液的吸附面积,因此 树脂吸附器对中分子物质清除效果比较好。

三种基本血液净化技术的区别

数据来源:公开资料整理

根据毒素是否与蛋白结合, 尿毒症毒素分为非蛋白结合毒素(小分子水溶性毒素、中大分子毒素)和蛋白结合毒素。 蛋白结合类毒素是尿毒症毒素中重要的一类物质,其本身均为小分子物质(分子量<500 Da),人体内该类物质易与人血清蛋白(human serum albumin,HAS)结合,形成中大分子,马尿酸(hippuric acid, HA)、硫酸吲哚酚(indoxyl sulfate, IS)、硫酸对甲酚(p-cresyl sulfate, PCS)及 3-羧基-4-甲基-5-丙基-2-酸(3-carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropionicacid, CMPF)为蛋白结合类毒素的典型代表。 毒素长期积聚在体内,除了对肾脏本身的毒性,还能够损害其他器官和组织,如心脏、血管内皮、脑组织等,与透析患者死亡率密切相关,是尿毒症心血管并发症的重要危险因素。

神经系统 | 内分泌系统 |

昏迷不醒 | 葡萄糖不耐症 |

对神经炎 | 阳痿 |

痉挛 | 性欲减退 |

疲劳 | 骨骼类疾病 |

运动神经病症 | 软骨病 |

注意力障碍 | 淀粉样变性病 |

失眠、头痛、易怒、多动症 | 肠胃系统 |

心血管系统 | 胃炎 |

心包炎 | 胃溃疡 |

高血压或血压过低 | 胰腺炎 |

动脉硬化 | 口腔炎 |

心肌病 | 腮腺炎 |

浮肿 | 结肠炎 |

皮肤病类 | 打呃、恶心、呕吐 |

皮肤瘙痒症 | 血液系统 |

黑变病 | 贫血 |

伤口难愈合 | 尿毒症出血症 |

免疫系统 | 其他 |

易感染 | 口干、体温过低、恶臭、腹水 |

皮肤无细胞免疫反应性 | 营养不良、体重降低 |

对牛痘反应降低 | - |

数据来源:公开资料整理

终末期肾脏病(ESRD)患者中大分子和蛋白结合类毒素的清除已成为肾脏替代治疗的关注焦点之一。 研究显示, 常规血液透析并不能有效清除蛋白结合类毒素,血液透析滤过(HDF)、高通量血液透析(hHFHD)可增加对其清除效率,但远低于小分子毒素的清除效率,而且会产生一系列的副作用。

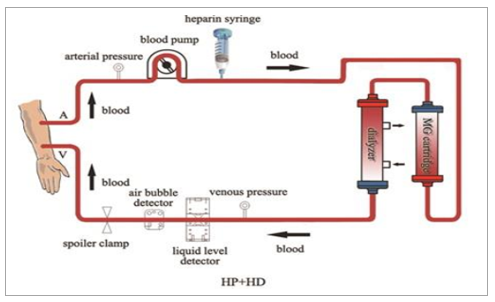

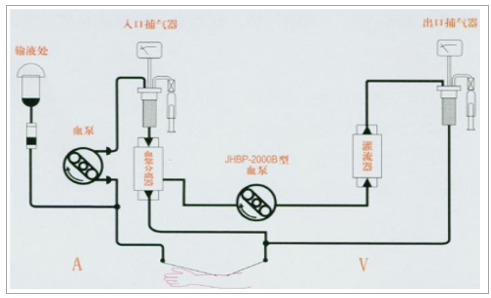

2004 年, 享有“世界人工细胞之父”的加拿大麦吉尔大学张明瑞教授在深圳大学国际会议厅作的“世界血液灌流的现状和新技术”学术报告中提出了组合型人工肾(HD+HP) 的概念: 为了发挥两者各自的优点,将血液灌流器与透析器串联应用于尿毒症病人治疗。

组合型人工肾(HD+HP)

数据来源:公开资料整理

具体而言, 血液灌流对肌酐、尿酸、中分子毒素及蛋白结合类毒素有良好的清除作用,但不能清除水分,也不能调节电解质、酸碱平衡;而血液透析能清除水溶性、蛋白结合低的物质,调节水、电解质紊乱。因此, HP 联合 HD 治疗,能改善中分子、蛋白结合类毒素引起的相关症状。 不同血液净化方式对尿毒症毒素的清除率为:血液透析+血液灌流>血液透析滤过>血液滤过>血液透析, 组合型人工肾(血液透析+血液灌流)已经成为清除尿毒症毒素的主要治疗方式。

血液净化方式 | 清除方式 | 小分子毒素 | 中大分子毒素 | 蛋白结合毒素 |

低通量透析 | 弥散 | 高 | 低至无 | 无 |

高通量透析 | 弥散 | 中到高 | 中 | 低 |

血液滤过(HF) | 对流 | 中到高 | 低 | 低 |

血液透析滤过 | 弥散、对流 | 高 | 稍高 | 稍高 |

血液灌流(HP) | 吸附 | 不一 | 高 | 高 |

透析+灌流 | 弥散、吸附 | 高 | 高 | 高 |

生物人工肾 | 弥散、对流 | 高 | 高 | 待研究 |

数据来源:公开资料整理

随着组合型人工肾(HD+HP)概念的提出,血液灌流作为新型的血液净化手段,在临床上的应用也越来越多。 国外研究显示, 单纯 HD治疗只能清除游离的未与蛋白结合的尿毒症毒素,而对于分子量大于500Da 的中分子及蛋白结合类毒素不能清除,因此单纯 HD 治疗对蛋白结合尿毒症毒素的清除率较低;高通量 HD 提高了透析膜的孔径及滤过系数,增加了对流的效率,同时高通量透析膜具有一定的吸附作用,因此对中分子及部分蛋白结合毒素有一定的清除率,但效率较低。血液灌流对尿毒症患者体内蛋白结合类毒素的清除效果明显优于血液透析,有望成为清除蛋白结合类毒素最为有效的办法。国内 301 医院的临床数据显示,单纯 HP 治疗 2 小时对蛋白结合类尿毒症毒素有一定的清除率,清除率在 15-50%之间。在相同时间内,HP 对晚期糖基化终末产物、瘦素及硫酸吲哚酚的清除效果优于高通量及低通量 HD,对同型半胱氨酸及 ADMA 的清除效果与高通量 HD 无明显差别,但均高于低通量 HD。

目前通常在血液灌流中使用的吸附剂主要是活性炭类、多糖类和合成树脂类,它们通称为血液灌流材料。血液灌流要求材料在血液相容性、吸附选择性、机械强度、耐灭菌性能(热稳定性)诸方面都有一定的要求,因此血液灌流材料的研制是决定灌流效果的关键因素。其中,多糖类材料作为一类载体主要应用于免疫吸附领域, 而活性炭和合成树脂是最为常见的血液灌流吸附剂。活性炭是工业产品,用于医用级的活性炭必须预先进行严格的处理和测定。树脂是由苯乙烯与二乙烯苯或丙烯酸与二乙烯苯通过共聚反应制备而成的球形交联共聚物。在其基本骨架上不有离子交换基团的称为“吸附树脂” ,带有离子交换基团的称为“离子交换树脂”。

材料 | 主要代表 | 优点 | 缺点 |

活性炭 | 包膜活性炭、炭化树脂 | 成本较为低廉,来源广泛,材料制备容易、简单,对小分子的外源性毒物清除比率很高,且比较适用于急性解毒 | 机械强度不高,需要包膜,对包膜技术要求较高,吸附选择性步佳,对水、电解质、尿素和大、中分子物质清除率较低 |

多糖 | 琼脂糖、壳聚糖、纤维素 | 血液相容性好,无毒性,化学修饰容易 | 强度较低,吸附量小,结构检测困难 |

合成树脂 | 离子交换树脂、PMMA、大孔聚苯乙烯、聚乙烯醇 | 化学稳定性好,机械强度高,不易脱落微粒;选材广泛,制备过程中可以认为的控制其化学和物理结构 | 血液相容性需要改进,部分树脂需要包膜 |

数据来源:公开资料整理

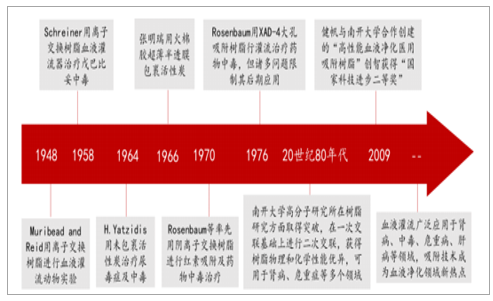

血液灌流发展史

数据来源:公开资料整理

活性炭(Active carbon)比表面积可达 1000 m2/ g , 孔径较小, 孔隙率高, 孔径分布较宽, 是一种良好的广谱吸附,吸附速度快 ,吸附量高。 1964 年, Yatzidis 首先用活性炭对尿毒症进行 H P 治疗, 发现对肌配\尿酸、酚类化合物等小分子物质吸附较好,但炭粒易脱落形成血栓,且血液相容性差, 对血液的有形成分如红细胞、白细胞、特别是血小板破坏严重。直至 60 年代末,华裔加籍学者张明瑞教授开创性地用火棉胶一一白蛋白包囊活性炭, 才克服活性炭的弊端, 成功用于临床。虽然活性炭吸附能力强, 但吸附选择性低 , 机械强度差,长时间治疗对毒素的吸附效率逐步降低,且价格较高,不利于临床推广。国内主要厂家有瑞典金宝、 廊坊爱尔、 淄博康贝等,目前主要应用于中毒急救领域的全血灌流,但销售量较少,估计占国内灌流器市场的 5%左右,其余主要是合成树脂。

离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。 离子交换树脂应用在血液灌流中 ,临床研究显示,虽然离子交换树脂作为血液灌流的吸附剂 ,具有交换容量大, 交换速度快的优点,但它对血液离子平衡和 pH 有严重影响 ,尤其对血小板破坏严重,需谨慎使用。20 世纪 70 年代,日本学者对离子交换树脂 BR601 的实验研究表明该树脂对胆红素有较高的吸附率,后对 BR601 用高分子材料包裹,提高了生物相容性,成功并广泛用于临床。 同时,由于离子交换树脂对血液的有形成分(如红细胞、白细胞、特别是血小板)有一定的破坏,临床上一般采用血浆灌流的技术手段。目前, 日本旭化成医疗(BRS-350)、可乐丽医疗(BL-300)、国内健帆生物(BS-330)和爱尔公司(AR-350)对离子交换树脂进行包膜及其它医用处理,最终制得医用级胆红素吸附剂,用于高胆红素血症等疾病的治疗。

吸附树脂是一类高分子聚合物, 是最近几年高分子领域里新发展起来的一种多孔性树脂,由苯乙烯和二乙烯苯等单体,在甲苯等有机溶剂存在下,通过悬浮共聚法制得的鱼籽样的小圆球。 吸附树脂用于血液灌流是由 Rosenbaum 的研究工作开始的。 1970 年 , Rosenbaum用不包膜的 Amberlite XAD-2 吸附树脂进行了血液灌流, 开创了将吸附树脂用于血液灌流的先例。1976 年 , Rosenbaum 又用 Amberlite XAD-4吸附树脂对急性药物中毒患者进行了血液灌流 ,疗效更好。此种树脂对某些脂溶性有毒物质的吸附功能超过了活性炭, 但仍导致白细胞和血小板的下降。 1998 年日本得研究人员将多粘菌素 B 涂附在血滤器中空纤维的内壁上, 可以较好地清除血浆中的内毒素. 但是多粘菌素B 价格昂贵, 且具有肾毒性, 如果从载体上脱落则有毒副作用, 并且上述方法需要将血浆与血球分离后, 进行血浆灌流, 费用十分昂贵,不适合在国内推广。

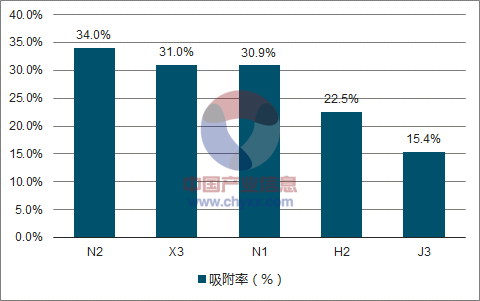

因为血液成分复杂,血液净化吸附树脂技术含量高,难度大。我国 20 世纪 80 年代以前吸附树脂的研究与生产均属空白。 我国南开大学高分子化学研究所自 70 年代末开展对吸附树脂的研究工作以来,在血液净化高分子吸附材料方面己取得了大量研究成果。他们研制的大孔吸附树脂已经成功应用于解毒、肾病、肝病等领域。改变吸附树脂的载体及树脂上的功能基团都可以增加对目标物的吸附能力。 目前,吸附树脂是临床上使用最多得血液吸附材料。国内有研究显示,吸附树脂(下图 N l、 N 2、 X3) 对尿毒症患者血浆中分子物质的吸附率为 30%-34% , 而炭化树脂 ( H 2 )和离子交换树脂 ( J3 ) 的吸附率较差, 分别为 2 2 . 5%和 15.4%。

吸附树脂对血浆中分子物质的吸附率高于碳化树脂和离子交换树脂

数据来源:公开资料整理

血液灌流在临床上的使用已经有超过 50 年的历史, 目前仍然是急救中毒领域最主要的治疗手段之一。早在 1948 年 Muirhead 和 Reid曾使用离子树脂进行血液灌流实验,清除动物体内的尿毒症毒素;1960 年阴离子交换树脂被证明可用于清除动物体内的水扬酸盐和苯巴比妥等毒素;后来, Schreiner 成功地将离子交换树脂应用于对中毒病人的救治中。 这些研究成果使人们对血液灌流有更深入的理解,并开始应用于临床治疗。早期的临床经验表明, 相比于血液透析、腹膜透析等血液净化技术, 血液灌流有更高的毒素清除率,尤其是对于缺乏解毒剂的药物中毒,例如巴比妥、 茶碱和百草枯等,以及其他血液净化方式难以解决的蛋白结合类毒素分子。 因此,血液灌流在 20 世纪 70 年代和 80 年代快速发展起来。 在这期间,血液灌流技术不断完善, 主要包括吸附剂的改良(例如包裹活性炭以减少并发症)和新型吸附树脂的出现。不久之后,血液灌流技术开始被应用于肝衰竭、血管炎以及一些自身免疫性疾病,适应症不断拓展。血液灌流的吸附材料主要有活性炭和树脂,目前均已实现商业化,其中以活性炭为材料的产品占多数。 相比活性炭,树脂材料(如 XAD 系列) 对脂溶性化合物有更好的吸附和清除能力,但对水溶性化合物的吸附能力稍弱。 其他在临床实验中使用过的吸附剂包括特定毒素抗体(如百草枯、 地高辛)、 非特异性吸附剂(如硅藻土)、特异性吸附剂(如β2-微球蛋白)等,但很少实现产品化。

随着临床研究的不断深入,血液灌流在 70 年代和 80 年代进入快速发展期, 然而 90 年代以后, 学术界对血液灌流的研究热情却逐渐消退,其使用频率也开始逐渐下滑, 而原因是多方面的。

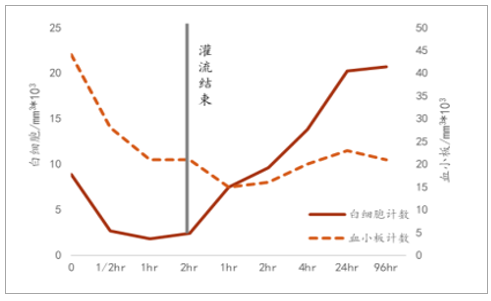

首先,因为早期的吸附剂血液相容性和吸附特异性较差,导致由灌流引起的并发症比透析多,主要有血小板减少、白细胞减少、低血钙症、 血磷酸盐过少、低血糖以及纤维蛋白原减少等。 平均来说, 不同的灌流材料都会导致血小板数量下降 20-50%, 但幸运的是, 这种血小板减少一般只是暂时的,极少导致出血症状。 同时,灌流也会引起其他生物成分减少,例如前白蛋白、氨基酸、激素、 β-脂蛋白、免疫球蛋白、凝血因子和补体等。 早期的灌流设备还会引起更多的副反应,包括木炭栓塞、化脓反应、溶血现象等,但大部分可以通过应用新的包裹材料和包裹技术来克服。

动物实现显示,血液灌流期间白细胞和血小板计数出行暂时性下降,但随后有逐步恢复的趋势

数据来源:公开资料整理

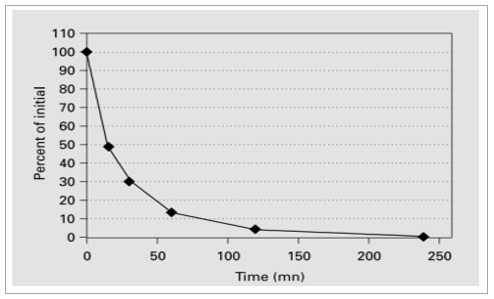

其次, 吸附剂容易饱和, 需要定期更换, 因此与透析相比灌流的治疗成本更高。 由于市场规模有限,美国至今只有活性炭吸附剂实现了商业化,单价在 350-500 美元之间, 远高于透析器(国内中标价仅100-200 元)。 而且透析器可以重复使用多次, 但灌流器必须每 2-3 小时更换一次,因为随着吸附剂接近饱和其吸附能力也会随之减弱。 而在大多数的中毒治疗中,通常维持 4-6 小时的灌流才能减轻中毒症状,并把血清浓度降至安全范围。

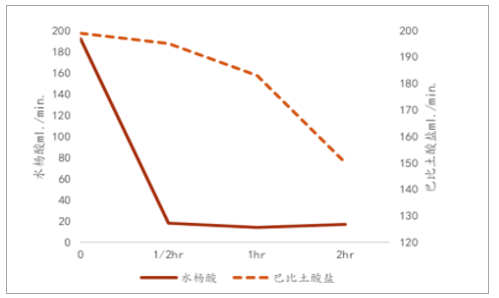

随着吸附剂接近饱和,其吸附能力逐渐减弱

数据来源:公开资料整理

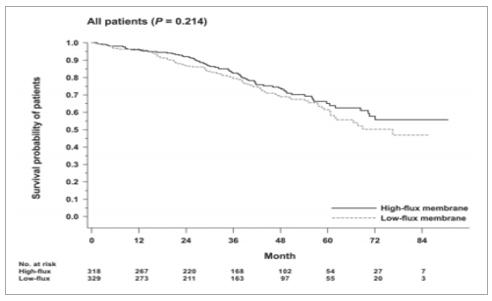

再则, 新型的高通量透析(High-Flux Dialysis) 技术在某些毒素的清除方面表现出与灌流相近的效果, 因而灌流逐步被透析替代。 相比低通量透析, 高效能、高通量透析有更高的血流速率和透析液速率,大大提升对中大分子的清除率,同时对分子量达到 10,000 Da 的大分子毒素也能透析清除。 虽然对蛋白结合类毒素的清除率不一定能达到灌流的水平,但由于透析比灌流有更少的缺点,因而更容易被临床医生接受。

相比低通量透析,高通量透析能显著提升对中大分子毒素的清除率

数据来源:公开资料整理

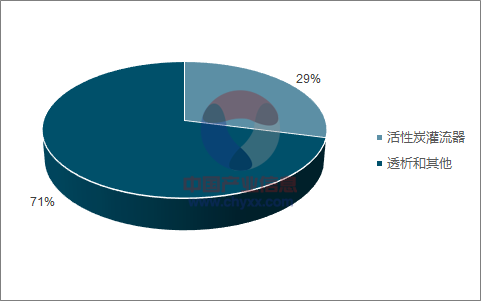

国外调查显示,在纽约的 34 家 911 -接收医院中,仅有 10 家(29%)配备了活性炭灌流器,而且使用频率较低。在过去 10 年里尽管中毒报告总数量在增长,但是用灌流治疗的个案却越来越少。 最终,血液灌流市场的逐渐萎缩导致国外相关的临床应用专业知识和监管措施发展缓慢,进一步限制了血液灌流在其他适应症领域的应用。

纽约34家911-接收医院中仅29%配备活性炭灌流器

数据来源:公开资料整理

目前, 国际学术界对血液灌流的研究还不够充分,大部分只是单中心临床试验,临床数据不够完整, 样本量不够丰富, 因而肾病学家和临床毒理学家就血液灌流的治疗效果还没有达成一致的临床共识。未来还需要更多的深入研究,包括多中心的、国际性的、有明确方法论的随机对照实验,以及能够说明灌流比透析更有临床价值的头对头试验。 在临床研究还不明确的情况下, 美国的商业保险公司对血液灌流的报销范围做了诸多限制。

血液透析是终末期肾病患者维持生命的重要手段,但透析患者的远期生存率仍不见乐观: 据统计,美国血液透析患者的死亡率仍高于20%,欧洲约为 14%-26%。中大分子尿毒症毒素的潴留和与透析患者的死亡高度相关。高通量透析器对比低通量有着更大的膜孔径,能清除更多以β2-微球蛋白(β2-MG)为代表的蛋白结合毒素,从而改善透析患者预后,提高生存率。 90 年代开始, 高通量透析逐步用于终末期肾病患者的肾替代治疗,至 2000 年全球使用人工合成膜的患者达到 60%,其中高通量透析膜占 65%,预计目前全球 50%以上的透析患者使用高通量透析膜。

尽管高通量透析器的优势已被多项研究证实,但高通量透析对生存期等临床预后的影响目前仍存在争议。 美国和欧洲分别进行了两项大型随机对照研究HEMO(2002 年, 1846 例在透患者) 及 MPO(2009 年,集意大利、波兰、西班牙、法国、葡萄牙、德国、比利时等多个欧洲国家的 738 例透析患者),是迄今为止规模最大、设计最严谨的研究 HFHD 对预后影响的随机对照试验, 结论均认为,较之低通量透析,高通量透析并未显著改善患者预后(P =0.214,差异性不显著)。 进一步的研究认为, 主要原因是高通量透析对中分子的清除效果有限, 因此对于残存肾功能较多的患者,高通量透析带来的额外临床获益可能不明显。

较之低通量透析,高通量透析并未显著改善患者预后

数据来源:公开资料整理

近年来由于树脂吸附剂制备技术的发展,以及血灌在清除中大分子尿毒症毒素方面显示出不可替代的作用,血液灌流越来越受到国外研究学者的重视。 在过去三十年间, 材料技术和包膜技术的进步使得灌流材料的血液相容性更好, 不仅对毒素分子的吸附有更高的特异性,清除率比高通量透析更高, 而且副作用更少,因此近年来科研人员对利用新型吸附剂进行血液灌流来改善长期透析效果的研究兴趣日益浓厚。 另外, 传统的血液透析和其他血液净化技术主要是通过弥散和对流来实现毒素的清除,容易受溶质化学特性与透析膜材结构的限制。 当使用弥散和对流的技术无法从患者的血液中清除目标分子时, 吸附剂和血液灌流的使用可能成为血液净化的另一种选择。

年份 | 进展 |

1850 | 最初,无机铝硅酸盐(沸石)用以交换 NH4 和 Ca 离子 |

1910 | 使用沸石的水软化剂再有无机酸时变得不稳定 |

1935 | Adams 和 Holmes 合成了首个有机聚合交换树脂 |

1950 | 人工合成的多孔聚合物应用(苯乙烯或丙烯酸基) |

1960 | 生化特性的处理(商业用途) |

1970 | 在血液净化技术中的应用,例如血液灌流 |

1980-2000 | 材料设计和包膜技术的进步,使得灌流材料的血液相容性更好 |

2000- | 寻找更新的吸附材料和应用空间 |

数据来源:公开资料整理

在过去,HP 的应用受到吸附材料的相对生物相容性和它与血液接触所产生的显著副作用的限制。今天,这些反应已经变得很罕见,可以用两种方式来预防:1.血浆灌流: 血浆从血液中分离出来,然后在吸附柱上循环。在吸附完成后,血液重新形成,这样红细胞、白细胞和血小板就不会接触到吸收剂表面,避免了生物不相容反应,但由于治疗费用较高,不适宜大范围临床推广。2. 包膜技术:一些吸附剂的表面应用特殊工艺包裹生物涂层或血细胞涂层,这样就增加了血细胞的耐受力。

血浆灌流原理图

数据来源:公开资料整理

临床研究显示,血液灌流对蛋白结合类毒素表现出不错的清除效果。 以β2-微球蛋白为例,其蓄积不仅可以导致透析相关淀粉样变,更直接与死亡率相关;国外研究显示,经过 4 小时的灌流,树脂吸附剂能使人血清中的β2-微球蛋白浓度下降 99.2%,同时没有明显的副作用。随着更为广泛临床研究的开展,血液灌流有望成为改善透析患者预后的重要手段。

4小时灌流后β2-微球蛋白浓度下降99.2%,血液灌流有望成为改善透析患者预后的重要手段

数据来源:公开资料整理

国家卫生部 2010 年 2 月印发的《血液净化标准操作规程(2010版)》,对血液净化技术的操作和临床应用进行了明确指导,该规程开拓性地将血液灌流技术的适应症范围拓展至除中毒急救以外的免疫性系统疾病、代谢性疾病、感染性疾病和多脏器功能衰竭等疾病,如尿毒症、重型肝炎、高胆红素血症、 银屑病、 系统性红斑狼疮、 类风湿性关节炎、脓毒症、急性肿瘤溶解综合症等疑难或危重疾病等,预计中国市场容量超 100 亿元。

新兴产业,前景广阔 | |

尿毒症 | 中国市场容量超100亿元 |

中毒 | |

重症肝病 | |

高胆红素血症 | |

危重症 | |

系统性红斑狼疮 | |

过敏性紫癜和类风湿性关节炎 | |

数据来源:公开资料整理

全民医保体系的逐步建成的同时,国家也逐步建立了大病保障政策。 2012 年六部委共同发布《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》,建立城乡居民大病保险试点, 解决因病致贫、因病返贫的问题。《指导意见》明确将终末期肾病(尿毒症)纳入大病保险补偿政策,实际自付部分报销比例不低于 50%。 2014 年全面开展城乡居民大病保险试点工作。纳入大病保障体系后,终末期肾病的报销比例达到90%,有益于显著减小经济负担,延长患者的生存期。目前,大病医保报销的费用主要覆盖血透和腹透, 对血液灌流的报销额度有限,但是大病医保的推出有望加快透析治疗率的提升,而血液灌流作为血透的辅助治疗手段, 其市场需求也将同步提升。 血液灌流在清除中分子方面有着不可替代的作用,长期能够改善患者预后,降低发病率,提高生存率,而且年治疗费用仅 1-3 万元(按每月一次灌流计算), 其医保覆盖省市及报销标准具备提升空间。

相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国一次性使用血液灌流器行业深度调研及投资前景分析报告》

公众号

公众号

小程序

小程序

微信咨询

微信咨询

![研判2025!中国水利工程建筑行业市场政策、产业链、发展现状、竞争格局及发展趋势分析:行业准入门槛较高[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/ff5315f651f3e124d0f5a156ac51655e46e5433f.png?x-oss-process=style/w320)

![2025年中国水环境监测行业市场政策、产业链、发展现状、竞争格局及发展趋势研判:市场前景十分可观[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/b388a599ab8b82a70e79838a8b0d600efa11727f.png?x-oss-process=style/w320)

![2025年中国智能呼叫服务平台行业发展现状及未来发展趋势研判:其于AI技术智能呼叫服务平台将逐渐成为主流,行业将更智能、更人性、更融合[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/d1363a7ee3953fc25ed09e0b79158acce9dc7c22.png?x-oss-process=style/w320)

![2025年中国平板显示掩膜版行业发展现状、产业链及全景研判:在高世代、高精度市场需求及技术的推动下,平板显示掩膜版规模将持续增长[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0408/55d853aceb464ffcf6fad7c27bbd7795797b1b5a.png?x-oss-process=style/w320)

![研判2025!中国家用视听设备制造行业产业链、发展现状及未来趋势分析:行业增速放缓显转型,技术融合与场景创新催生高端智能化升级浪潮[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0408/1ba88a0bac4b4a65439b806124f6fc0f4ab03cad.png?x-oss-process=style/w320)

![研判2025!中国旅游行业发展背景、产业链、旅游人次、旅游总花费及发展前景分析:旅游市场发展稳健,跨境旅游服务持续优化[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/920e1a3ff3bb6b7f469fbaa1e9ad45bc470a7578.png?x-oss-process=style/w320)